「粉瘤(ふんりゅう)が腫れてきた」「何度も再発して困っている」「ネットで手術してくれる病院を調べたけれど、どこが本当にいいのかわからない」このような悩みを抱えている方は少なくありません。

粉瘤は皮膚の下に袋状の腫瘍ができる良性腫瘍で、多くの場合は無症状ですが、炎症や感染を起こすと強い痛みを伴い、早期の治療が必要になります。とくに手術を検討する場合、「どの医師に任せるか」は仕上がりに大きく影響します。再発のリスク、合併症、傷跡の残り方——これらは医師の技量によって差が出るポイントです。

そこで今回は、「粉瘤手術がうまい医師=名医とは何か?」をテーマに、失敗しない病院選びの視点をご紹介します。

粉瘤ができる場所・種類

粉瘤は、皮膚のどこにでもできる可能性がありますが、特に以下の部位によく見られます。

- 顔(頬・額・鼻):目立ちやすく、美容面での不安が大きい部位です。

- 背中・肩・胸:衣服との摩擦で炎症を起こしやすい場所です。

- 耳の後ろ・頭皮:自分では気づきにくく、放置されがちです。

- 陰部・わき:デリケートゾーンにできると羞恥心から受診が遅れがちになります。

粉瘤の種類

- 表皮嚢腫(ひょうひのうしゅ):最も一般的なタイプで、皮膚の表面近くにできます。

- 外毛根鞘性嚢腫:主に頭皮に多く見られます。

- 多発性粉瘤:遺伝性があり、同時に複数できることがあります。

どのタイプも、根治を目指すなら「袋ごと完全に摘出する手術」が必要です。単に膿を出すだけでは再発のリスクが高くなります。

粉瘤手術を検討する時期・症状

「まだ痛くないから様子を見よう」と思っている方も多いかもしれません。しかし、粉瘤は放置しておくと以下のような問題を引き起こします。

手術を検討すべき症状

- 粉瘤のサイズが徐々に大きくなっている

- 赤みや腫れ、痛みを伴っている

- 膿が出ている、あるいは嫌な臭いがする

- 再発を繰り返している

- 見た目が気になり日常生活に支障がある

特に炎症を起こしてしまうと、局所麻酔が効きにくくなり、手術の難易度が上がります。また、感染がひどい場合は切開・排膿後に、数日〜数週間かけて改めて袋を摘出する「二期的手術」が必要になることもあります。

炎症を起こす前の状態で受診・手術することが、最も傷跡が小さく、術後もきれいに仕上がる方法です。

粉瘤手術は何科?形成外科と皮膚科どっちを受診すべき?

粉瘤ができたとき、「何科に行けばよいのか?」と迷う方が多いでしょう。選択肢としては主に皮膚科と形成外科があります。

皮膚科の特徴

- 炎症の治療や診断に優れ、皮膚トラブル全般を扱う

- 比較的軽症の粉瘤や小さな手術に対応している

- 医療機関によっては手術は行わず、大きな病院に紹介されることもある

形成外科の特徴

- 手術による治療が専門で、粉瘤の摘出に慣れている

- 顔や首など目立つ部位の粉瘤に強く、傷跡の仕上がりに配慮

- 炎症がある場合も、状態をみて適切な時期に手術してくれる

美容面まで考慮したい方や、再発を防ぎたい方は、形成外科の医師に相談するのがベストです。とくに「粉瘤手術がうまい名医」と呼ばれる医師の多くは、形成外科医です。

粉瘤手術がうまい・名医とは

では、具体的に「粉瘤手術がうまい医師」「名医」とはどういった医師なのでしょうか?以下の3つの観点から解説します。

合併症を起こさない

名医と呼ばれる医師は、術前・術中・術後の感染予防管理が徹底しています。

- 術前にしっかりと炎症や感染の有無を判断し、必要であれば抗生剤などでコントロール

- 局所麻酔の効き具合や出血のコントロールも的確

- 術後は適切な処置やケアの指導があり、腫れや痛みが長引かない

これにより、合併症(感染、出血、腫れ)が少なく、手術のトラブルも防ぎやすくなります。

再発しない

「袋を完全に取りきる」ことが、再発防止には欠かせません。再発が多い場合、袋の一部が皮下に残っていた可能性があります。

名医は次のような技術を持っています。

- 超音波や触診で粉瘤の広がりを正確に把握

- 丁寧な剥離操作で袋を破らずに摘出

- 感染があっても、二期的に確実な摘出を行う

こうしたスキルがあるからこそ、再発率が極めて低く、1回の手術で完結するのです。

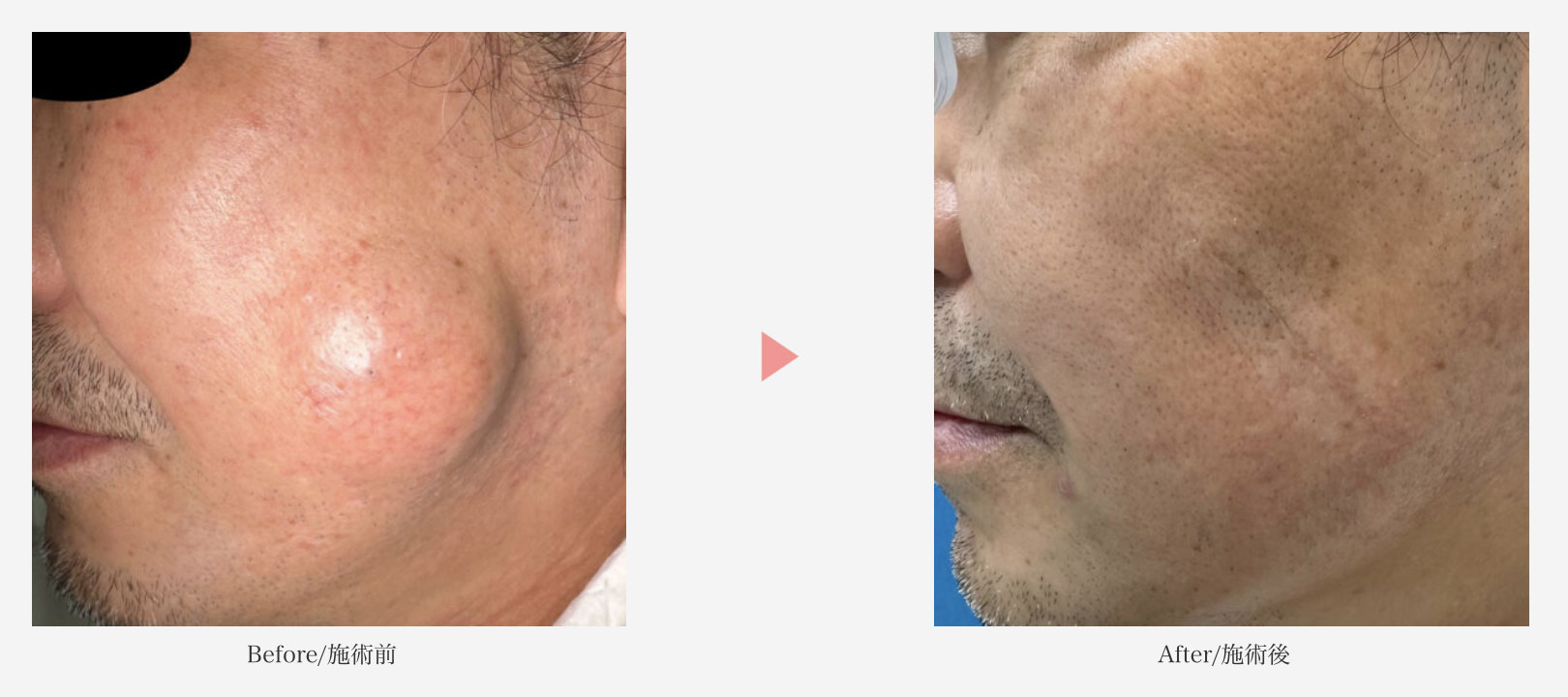

傷跡が綺麗

とくに顔や首など目立つ場所の粉瘤では、術後の「見た目」が非常に重要です。名医は次のような点にも配慮します。

- 皮膚のしわに沿って切開線を入れる

- 縫合技術が高く、極細糸で丁寧に処理

- 傷跡が盛り上がらないよう、皮下縫合やテープ固定を併用

- 術後のアフターケア(テーピング・外用薬)を丁寧に指導

このような手間と技術が、時間が経っても傷跡が目立たない結果につながります。

粉瘤の摘出はこちら

まとめ