ニキビや吹き出物は、誰もが一度は経験する皮膚のトラブルです。思春期にできるニキビは自然な成長の一部として受け止められることが多い一方で、大人になってからできる吹き出物は、生活習慣やストレス、ホルモンバランスの乱れなどさまざまな要因が関わっています。見た目は似ていても、その原因や対処法には違いがあります。

今回の記事では、ニキビと吹き出物の違い、できやすい年齢や原因、症状の特徴、さらに対処法についてわかりやすく解説します。両者の違いを正しく理解し、適切なケアを行うことで完治に近づけることができます。

ニキビ(思春期ニキビ)・吹き出物(大人ニキビ)とは?違いと見分け方

一般的な「ニキビ」とは?

思春期にできやすい皮膚の炎症を指します。ホルモンの影響で皮脂分泌が盛んになり、毛穴に皮脂が詰まってアクネ菌が繁殖することで炎症が起きます。おでこや鼻など皮脂分泌が多いTゾーンに出やすいのが特徴です。

吹き出物とは?

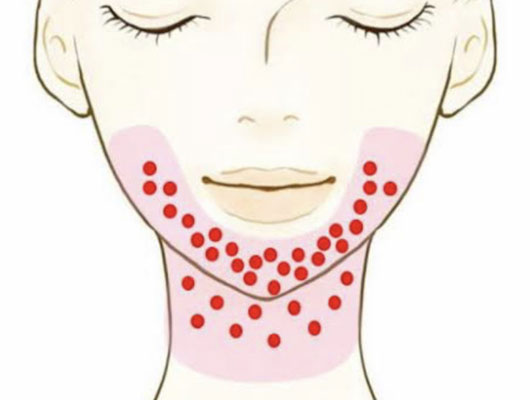

成人してからできるニキビのことを指す俗称で、「大人ニキビ」と呼ばれます。20代以降にできやすく、口周りやあご、フェイスラインに出やすい傾向があります。生活リズムの乱れやストレス、ホルモンバランスの変化が大きく関わります。

見分け方のポイント

- 年齢:10代中心なら思春期ニキビ、20代以降なら大人ニキビ

- できる部位:思春期はTゾーン、大人は口周り・あご・フェイスライン

- 原因の違い:思春期は皮脂過剰、大人は生活習慣やホルモンバランスの乱れ

ニキビ・吹き出物ができる年齢・主な原因・症状

年齢と発症傾向

- 思春期ニキビ:中学生~高校生に多く、男女ともに10代後半でピークを迎える。

- 大人ニキビ:20代以降、特に働き盛りや女性の生理周期、妊娠・出産、更年期などホルモン変動がある年代に発症しやすい。

主な原因

- 1. 皮脂の過剰分泌(思春期)

成長ホルモンや男性ホルモンの分泌が活発になり、毛穴に皮脂が詰まりやすくなる。

- 2. ホルモンバランスの乱れ(大人)

睡眠不足やストレス、女性ホルモンの変動によってターンオーバーが乱れ、炎症を起こしやすくなる。

- 3. 生活習慣や食生活

脂っこい食事や糖質過多、アルコール摂取、喫煙は大人ニキビを悪化させる要因になる。

- 4. 乾燥やスキンケア不足

乾燥によるバリア機能の低下で角質が厚くなり、毛穴詰まりを引き起こす。

症状の違い

- 思春期ニキビ:小さな白ニキビや黒ニキビから始まり、炎症が強い赤ニキビや膿を持った黄ニキビに進行。

- 大人ニキビ:炎症が長引きやすく、繰り返し同じ場所にできる傾向がある。治った後に赤みや色素沈着が残りやすい。

ニキビや吹き出物と似たできもの一覧

見た目が似ていても、実際はニキビではない皮膚疾患も存在します。誤解して放置すると悪化する可能性があるため、注意が必要です。

- 粉瘤(アテローム):皮膚の下に袋状の組織ができて老廃物が溜まり、しこり状になる。自力では治らない。

- 脂肪腫:皮膚の下にやわらかい脂肪のかたまりができる良性腫瘍。痛みは少ない。

- 麦粒腫(ものもらい):まぶたにできる細菌感染による炎症。腫れや痛みを伴う。

- 毛嚢炎(もうのうえん):毛穴に細菌が感染して赤い小さな膿が出る発疹。髭剃り後などに起きやすい。

- 湿疹やアレルギー反応:かゆみを伴う発疹が出るが、ニキビとは原因が異なる。

ニキビ・吹き出物の対処法とケア・治し方

日常生活でのセルフケア

- 洗顔:1日2回、低刺激の洗顔料で優しく洗い、清潔を保つ。

- 保湿:乾燥は毛穴の詰まりを悪化させるため、油分控えめの保湿剤を使用。

- 食生活改善:野菜・果物・たんぱく質をバランス良く摂り、脂質や糖分を控える。

- 睡眠・休養:ホルモンバランスを整えるため、規則正しい生活を心がける。

医療機関での治療

- 外用薬:過酸化ベンゾイル、アダパレンなどで毛穴の詰まりや炎症を改善。

- 内服薬:抗生物質、ホルモン療法(女性の場合)などが用いられる。

- 美容皮膚科治療:ケミカルピーリング、レーザー治療、光治療などで炎症を抑え、再発予防にも効果的。

自分でつぶさないこと。炎症が悪化し、跡が残るリスクが高まります。

市販薬で改善しない場合は、早めに皮膚科を受診することが大切です。

美容皮膚科のニキビ治療はこちら

繰り返すニキビ、ニキビ跡~その種類と原因、治療法とは~

まとめ

- ニキビと吹き出物は見た目が似ていても、原因やできやすい年齢、症状に違いがあります。思春期ニキビは皮脂分泌の増加が主な原因であり、大人ニキビは生活習慣やホルモンバランスが関係しています。また、ニキビに似た皮膚疾患も多いため、正しい見分け方を知ることが大切です。

- ニキビと吹き出物の違いを理解し、セルフケアと医療機関での適切な治療を組み合わせることで、再発を防ぎながら完治を目指すことが可能です。肌のトラブルに悩んでいる方は、一人で抱え込まず、早めに専門医に相談することをおすすめします。